Notre histoire en archives : L'incendie de l'hôtel

Continental (1943)

Marc-André Moreau, technicien en documentation à

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

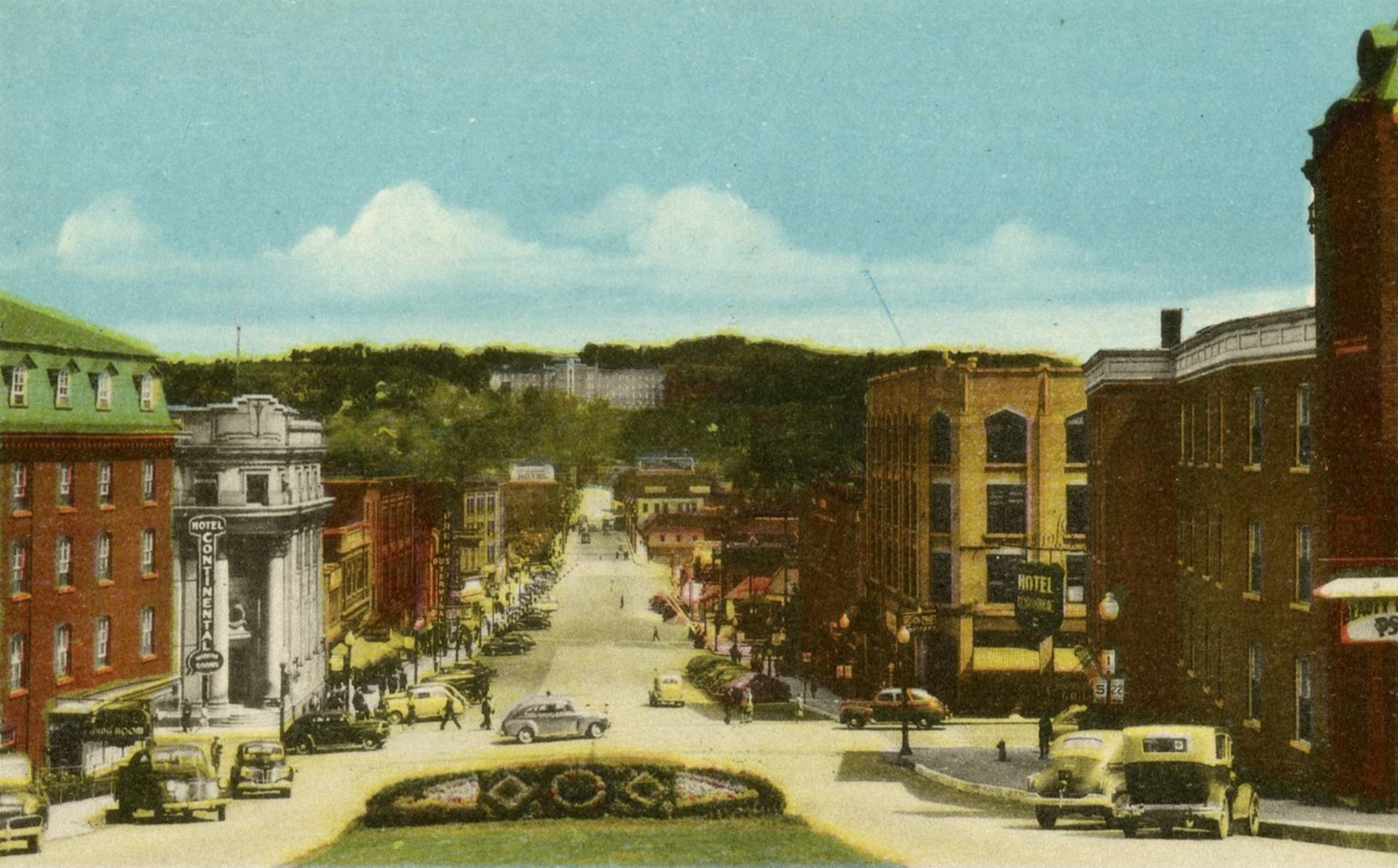

Intersection des rues King et Wellington. L'édifice de

brique au toit mansardé ainsi que l'enseigne de l'Hôtel Continental sont

visibles à gauche, carte postale, Toronto, Photogelatin Engraving Co. Limited, vers 1935. Archives

nationales à Sherbrooke, collection Freeman Clowery (P14, S71, P152). Photographe

non identifié.

Construit en 1872 par Henri Camirand, hôtelier issu d'une

des plus anciennes familles francophones établies à Sherbrooke, l'Hôtel

Continental est, pendant plus de 70 ans, un des établissements les plus

emblématiques du centre-ville de Sherbrooke. Lieu de rencontre de prédilection

pour de nombreux hommes d'affaires, l'établissement est aussi prisé par les

clubs sportifs et par des associations politiques, en particulier celles

d'allégeance conservatrice.

L'emplacement de cet hôtel au carrefour des rues King et

Wellington, lequel fut parfois nommé Continental Square, lui assure une grande

visibilité ainsi qu'un afflux de clientèle. Située à proximité de la gare du

Grand Tronc et de nombreux commerces, cette intersection devient encore plus

achalandée lorsque, en 1930, elle est désignée comme point de correspondance

des autobus de la ville.

Nombreux sont ceux qui fréquentent cet hôtel ainsi que son

restaurant et sa taverne, jusqu'à ce qu'en novembre 1943, une tragédie vienne

abruptement mettre fin à son ère de gloire.

Un incendie soudain,

une évacuation ordonnée

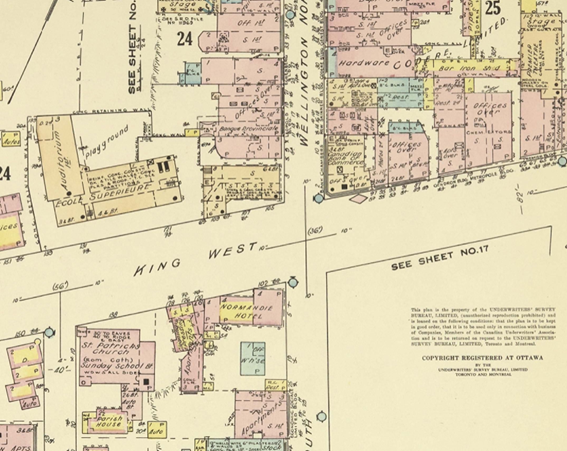

Charles E. Goad, Plan d'assurance-incendie de la ville de

Sherbrooke, extrait de la planche 16 permettant de situer l'Hôtel Continental à

l'angle supérieur gauche des rues King et Wellington, 1917.

Dans la nuit du 10 novembre, un incendie de cause inconnue

débute dans la chambre des fournaises de l'hôtel. Vers 1 h 30, le concierge de

nuit, installé à la réception, perçoit une odeur de fumée dans l'hôtel et

active l'alarme d'incendie. Il contacte aussitôt le Département de la police et

du feu, puis frappe aux portes des chambres de l'hôtel afin d'alerter leurs

occupants.

Grâce à ces initiatives, la majorité des résidents parviennent

à quitter l'hôtel sans être affectés par l'incendie. Plusieurs d'entre eux,

cependant, ne sont vêtus que de leur tenue de nuit et, en cette froide nuit de

novembre, trouvent refuge à l'Hôtel Normandie situé en face. L'évacuation, bien

que réalisée en toute hâte, s'est déroulée de façon ordonnée et, parmi les

clients de l'hôtel, un seul manque à l'appel...

Une lutte acharnée

Incendie à l'Hôtel Continental, 10 novembre 1943. Une

échelle est appuyée sur Kushner's, le commerce voisin. Archives nationales à

Sherbrooke, fonds Jacques Darche (P5, S1, SS3, D1, P221). Photo : Jacques

Darche.

À leur arrivée, les policiers-pompiers constatent que les

flammes ont déjà envahi le deuxième étage du bâtiment. Une vingtaine d'entre

eux sont déployés et tentent de maîtriser le feu à l'aide de six boyaux

d'incendie. Cependant, étant donné l'ampleur du sinistre, leurs efforts

s'avèrent insuffisants et, au cours de l'heure suivante, les flammes se

propagent aux autres étages.

Face à cette situation critique, Percy Donahue, le directeur

du Département de la police et du feu, décide de doubler les effectifs sur

place et de leur octroyer toutes les ressources disponibles. Cette fois également, en dépit de leurs

efforts, les policiers-pompiers voient le feu s'intensifier et parvenir à

transpercer le toit du bâtiment. Pour tenter de limiter sa propagation,

certains d'entre eux arrosent l'incendie à partir des toits des bâtiments

voisins. Ce travail est cependant ardu et la fumée dense les repousse maintes

fois.

Les policiers-pompiers mènent une lutte acharnée contre

l'incendie et, à plusieurs reprises, lorsque les flammes paraissent

s'amenuiser, elles redoublent subitement d'intensité. Ce n'est qu'un peu avant

six heures du matin, après environ quatre heures de lutte, que le feu est

finalement éteint.

L'incendie de l'Hôtel Continental aura été éprouvant pour le

Département de police et du feu de Sherbrooke qui le compare, par son ampleur,

à celui de l'Hôtel Grand Central survenu cinq ans plus tôt. La qualité de

l'équipement des policiers-pompiers, notamment l'utilisation de pompes modernes

et performantes, ainsi que la mise en place d'un nouveau circuit de boîtes

d'alarme incendie, auront cependant permis d'éviter des pertes humaines.

Quelques jours seulement avant l'éclatement de l'incendie, les 17 boîtes

d'alarmes situées sur les rues Wellington, King et Frontenac, vieilles d'une

cinquantaine d'années, avaient été remplacées par de nouvelles boîtes d'alarmes

plus efficaces.

L'incendie de l'Hôtel Continental cause des dommages

considérables estimés entre 70 000 et 75 000 $ (soit environ 1,2 à 1,3 million

de dollars en valeur actuelle). Deux policiers-pompiers ont subi des blessures

mineures mais, heureusement, aucune personne n'est hospitalisée. Quant au

client de l'hôtel qui n'était pas parvenu à quitter les lieux initialement, il

est finalement secouru à temps par les pompiers : souffrant de surdité, il

n'aurait pas entendu l'alarme ni l'alerte donnée par le concierge...

Un centre-ville

transformé

Édifice Continental, à l'intersection des rues King et

Wellington à Sherbrooke, 10 ans après l'incendie de l'Hôtel Continental, 1953.

Archives nationales à Sherbrooke, fonds Studio Boudrias (P21, S1, D2, P44).

Photo : Studio Boudrias.

L'incendie aura détruit l'un des bâtiments commerciaux les

plus achalandés de la ville de Sherbrooke. Pendant près de quatre années, les

ruines de l'Hôtel Continental rappellent inévitablement cette tragédie à tous

ceux qui fréquentent le centre-ville sherbrookois. Plusieurs rumeurs circulent

quant à l'avenir de l'hôtel : sera-t-il reconstruit ou non?

Plan d'assurance-incendie de la ville de Sherbrooke, extrait

de la planche 16 permettant de situer l'édifice Continental à l'intersection

des rues King et Wellington, Toronto, Underwriters' Survey Bureau Limited,

1953.

En 1947, l'industriel sherbrookois Léopold Chevalier ainsi

que plusieurs associés en font l'acquisition pour le prix de 55 000 $ (un

montant équivalant à un peu plus de 823 000 $ aujourd'hui). Dès l'année

suivante, il fait construire à l'emplacement de l'ancien hôtel un imposant

édifice recouvert de granite de Scotstown afin d'y louer des locaux à des

commerçants et des professionnels.

Édifice Continental, au coin des rues King et Wellington à

Sherbrooke, 1960. Archives nationales à Sherbrooke, fonds Studio Boudrias (P21,

S2, D211, P1). Photo : Studio Boudrias.

Malgré son esthétique remarquablement moderne, cet édifice

porte en lui l'héritage de son prédécesseur. Son nom, l'Édifice Continental,

rend ouvertement hommage à l'hôtel qui s'y trouvait auparavant. Surtout, le

nouveau bâtiment a été construit sur les fondations renforcées de l'ancien

hôtel, dont les murs droits et arrières ont été préservés afin d'être intégrés

dans la construction de la nouvelle structure.

À l'abri du regard de tous et à l'insu de plusieurs, une

part de l'Hôtel Continental subsisterait donc en plein cœur de la ville de

Sherbrooke.

Pour obtenir plus d'informations sur l'histoire d'événements

qui, comme ces incendies, ont marqué l'histoire de l'Estrie, nous vous invitons

à venir consulter les fonds et collections sur la région conservés par

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) :

Archives nationales à Sherbrooke

225, rue Frontenac, bureau 401

819 820-3010, poste 6330

archives.sherbrooke@banq.qc.ca

Sources :

« 39 guests

escape from burning hotel », Sherbrooke Daily Record, 10 novembre 1943, p. 2-3.

« Installation de boîtes d'alarme », La Tribune, 30 octobre

1943, p. 5.

« Modern

business block replaces old Continental Hotel », Sherbrooke Daily Record, 21

décembre 1948, p. 2.

« Remains

of late Mrs. Camirand laid to rest », Sherbrooke Daily Record, 6 mars 1919, p.

7.

« Équipement qui a été bien précieux », La Tribune, 12

novembre 1943, p. 3 et 8.

« L'Hôtel Continental ravagé par le feu », La Tribune, 10

novembre 1943, p. 3.

« Le Continental à vendre à quiconque bâtira un vaste

édifice commercial », La Tribune, 28 décembre 1946, p. 3.

« Transaction finale le 11 octobre 1947 », La Tribune, 31

décembre 1948, p. 16.

« Une heureuse transaction », La Tribune, 18 octobre 1947,

p. 4.

KESTEMAN, Jean-Pierre, Guide historique du vieux Sherbrooke,

Sherbrooke, Société d'histoire de Sherbrooke, 2001, 2e éd., 1985, 271 p.