Notre histoire en archives : L'âge d'or de la fourrure

Par Mathilde Loubier, stagiaire à Bibliothèque et Archives

nationales du Québec

La chasse étant l'une des principales activités économiques

du XVIIe au XIXe siècle, la fourrure s'est imposée comme un élément

incontournable de la mode au Québec. Appréciée par tous, elle est prisée autant

pour sa chaleur que pour sa durabilité. Les gens se couvrent de peau de mouton,

de bison, de coyote, de castor, de renard, de phoque ou encore de caribou :

les ressources semblent alors inépuisables.

À la fin du XIXe siècle, la fourrure ne se limite plus à un

simple vêtement fonctionnel : elle devient un symbole de

prestige, de raffinement et de luxe. Son usage s'étend des manteaux aux

accessoires comme les chapeaux, les gants, les manchons et les bordures de

capes.

Cette évolution marque le passage d'une économie basée sur

la traite des fourrures à une véritable industrie de la mode, où le travail des

pelleteries se raffine et s'adapte aux tendances et aux exigences d'une

clientèle toujours plus sophistiquée.

Du commerce des fourrures à l'industrie de la mode

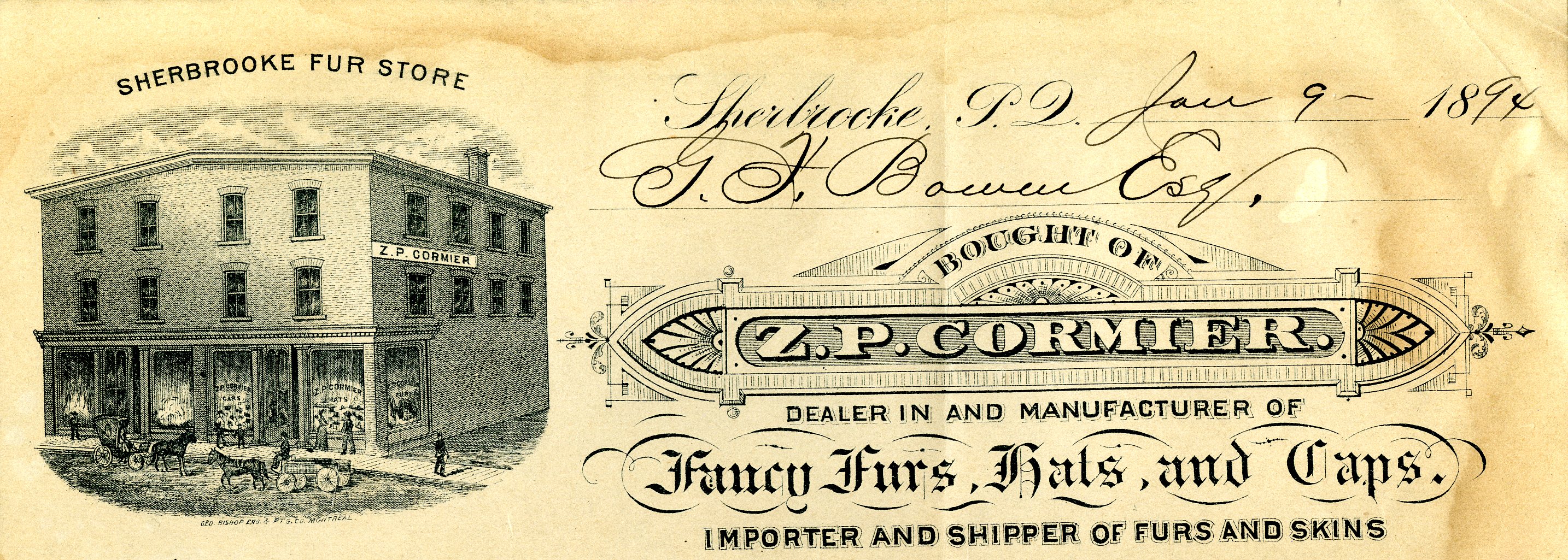

En-tête d'une facture du magasin Z. P. Cormier, commerçant

de fourrure à Sherbrooke, 1894. Archives nationales à Sherbrooke, fonds Famille

Bowen (P4, S2, SS1, D1).

Dès le début du XVIIe siècle, les colons français

établissent des comptoirs de traite

de fourrure le long du fleuve Saint-Laurent et dans la région des Grands

Lacs. S'alliant avec des communautés autochtones comme les Algonquins, ils

développent un commerce florissant qui devient rapidement l'un des piliers

économiques de la Nouvelle-France.

Ce commerce est marqué par une forte concurrence, notamment

entre la Compagnie

de la Baie d'Hudson et la Compagnie du Nord-Ouest, qui se disputent les

territoires de capture jusqu'au XIXe siècle. Malgré ces rivalités, l'industrie

continue de prospérer, si bien que Montréal

devient la plaque tournante de la fourrure, abritant plus de la moitié des

fourreurs du pays!

Mode féminine

Sous le

Régime français, les

femmes, qu'elles vivent en ville ou à la campagne, portent

généralement une jupe accompagnée d'une blouse. Leurs dessous se composent

d'une chemise descendant jusqu'aux genoux, d'un corset sans manches s'arrêtant

à la taille et de bas en laine. Afin d'affronter les rigueurs de l'hiver, elles

portent un manteau de laine ou de fourrure, et les chaussures laissent la place

aux bottes ou aux mocassins. Leur habillement se veut pragmatique et adapté au

climat difficile de la colonie.

Aux XIXe et XXe siècles,

le renard roux ou argenté domine la mode avant d'être supplanté par des

fourrures à poil court, comme le mouton de Perse. C'est l'ère des

luxueuses parures de cou et des précieuses martres canadiennes, prisées par les

femmes distinguées. Certaines étoles arborent même la tête de l'animal, un gage

de prestige supplémentaire qui fait grimper leur valeur marchande.

Avec la Seconde Guerre mondiale, l'entrée des femmes sur le marché du

travail leur permet d'accéder à une plus grande autonomie financière, ce

qui influence leurs habitudes de consommation. La demande pour des vêtements

sophistiqués comme la fourrure s'accroît considérablement.

Voici quelques beaux portraits de femmes arborant des

fourrures :

Graziella Beaulne et ses amies, vers 1895. La femme élégante

de la fin du XIXe siècle porte le chapeau à aigrettes, à plumes ou à rubans et

le manteau à col et manchon de fourrure, souvent en mouton de Perse. Sur la

deuxième rangée sont identifiées Maud Bridgitt Mary Paquette (1re) et Graziella

Beaulne (3e), des amies vivant alors toutes deux à Waterloo, dans les

Cantons-de-l'Est. Archives nationales à Sherbrooke, fonds Famille Lippé (P39, S11,

SS2, D1, P3). Photographe non identifié.

Portrait de studio d'une jeune femme inconnue, entre 1909 et

1922. Habillée avec élégance pour une sortie par temps frais, la dame porte un

chapeau à revers, des gants en peau de chevreau et un manteau sur lequel est

posée une étole en fourrure de renard roux avec la tête. Archives nationales à

Sherbrooke, fonds Famille Masson (P1001, S4, D1, P2). Photo : Thompson

Brothers.

Cécile Lauretta Masson, originaire de Danville, 1928. Cécile

porte un manteau à col de fourrure et un chapeau cloche. Archives nationales à

Sherbrooke, fonds Famille Masson (P1001, S3, D5, P2). Photo prise dans une

cabine photographique.

Delphine Bégin et Marie Fortier vêtues de longs manteaux de

fourrure aux cols relevés et de manchons assortis, avant 1941. Archives

nationales à Sherbrooke, fonds Sylvio Lacharité (P3). Photographe non

identifié.

Dame inconnue au manteau et toque de fourrure, vers 1943. Ce

magnifique portrait est capté par un simple photomaton. Le sujet offre, tout à

la fois, un regard de braise et un air inaccessible. Archives nationales à

Sherbrooke, fonds Jacques Darche (P5, S1, SS3, D1, P180). Photo prise dans

une cabine photographique.

Madeleine Bédard, vers 1945. Madeleine Bédard, en manteau

léopard et les mains enfouies dans un sac-manchon, prend la pose, rue Murray,

avec l'arrière de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul comme arrière-plan. Archives

nationales à Sherbrooke, fonds Jacques Darche (P5, S1, SS3, D1, P242).

Photographe non identifié.

Mode masculine

Jusqu'en

1900, les manteaux en loutre ou en castor sont en vogue dans les milieux

urbains, où ils symbolisent la réussite sociale. Les hommes adoptent également

le rat musqué, parfois rasé ou teint, ainsi que le chat

sauvage.

Après

1900, les manteaux de fourrure continuent d'être populaires, mais la mode

évolue et les types de fourrures changent. Bien que les fourrures de castor et

de loutre restent associées à la réussite sociale, d'autres fourrures comme le

vison, le renard et la martre gagnent en popularité. Certains possèdent de longs

manteaux épais, inspirés de l'aristocratie européenne, une tendance qui finit

par gagner aussi la mode féminine.

Souvent lourd à porter, le manteau de fourrure est

particulièrement apprécié pour son incroyable capacité à conserver

la chaleur, permettant de braver les rigoureux hivers québécois. Au manteau

s'ajoutent souvent les mitaines et les chapeaux de fourrure, avec ou sans la

queue ou la tête de l'animal.

Homme inconnu portant un manteau décoré de fourrure au

niveau du collet et des manches, vers 1896. Archives nationales à Sherbrooke,

fonds Famille Lippé (P39). Photo : E. A. Poulin.

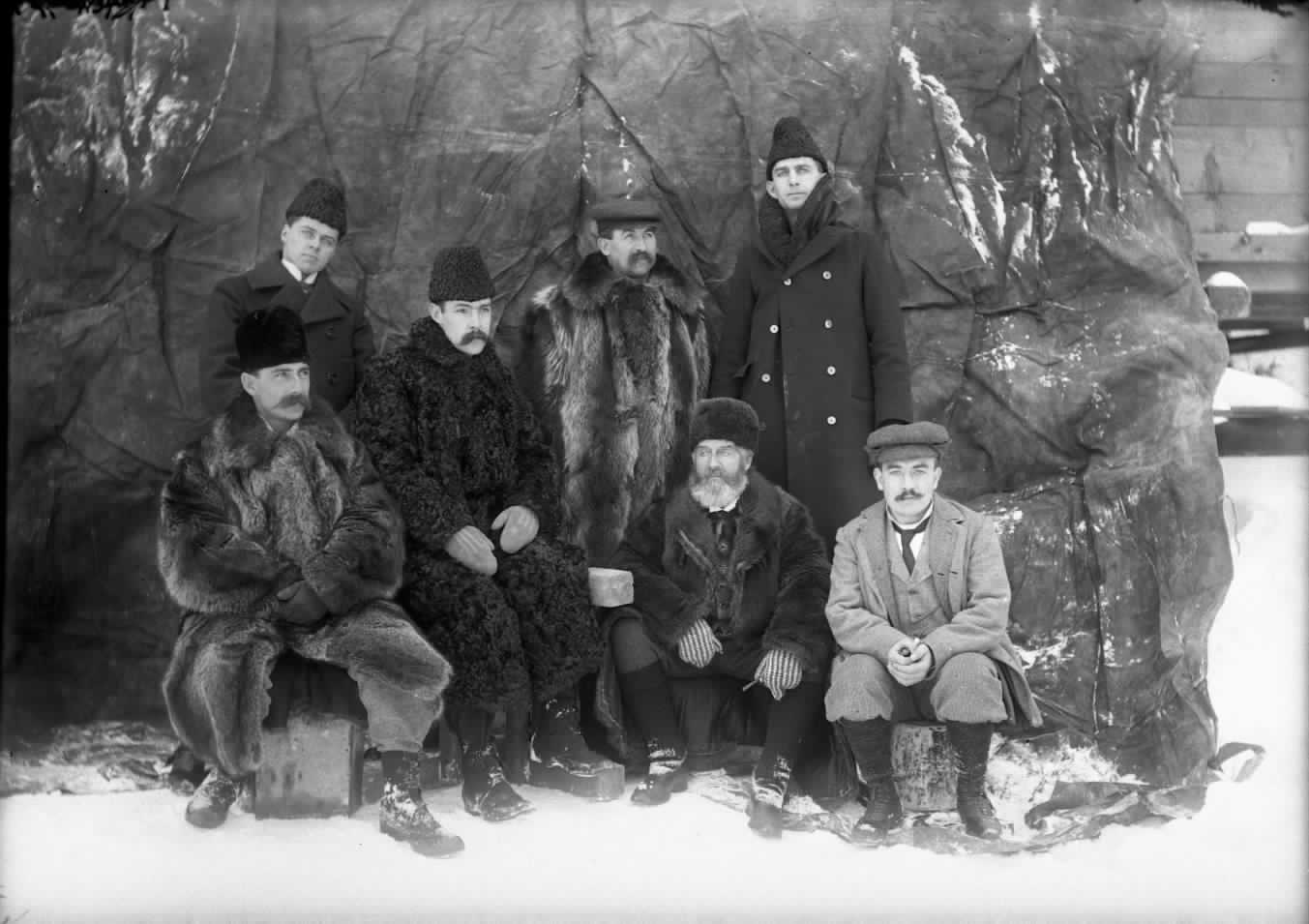

Sept hommes profitent de l'hiver, vêtus de manteaux et de

chapeaux en fourrure, vers 1897. Archives nationales à Sherbrooke, fonds

Johns-Manville Canada Inc. (P56, S1, SS1, D1, P521). Photographe non identifié.

Mode junior

Les

enfants portent généralement des vêtements similaires à ceux de leurs

parents, souvent confectionnés à partir des chutes de tissus utilisés pour

leurs habits. Il n'est pas rare de voir les enfants d'une même famille vêtus de

la même manière, surtout le dimanche et lors des fêtes. Les manteaux en

fourrure conçus pour les plus jeunes allient praticité et esthétisme. Ainsi, la

fourrure n'est pas réservée aux adultes.

Irène Lacharité avec manteau rehaussé de fourrure blanche, 1936.

Archives nationales à Sherbrooke, fonds Sylvio Lacharité (P3). Photographe non

identifié.

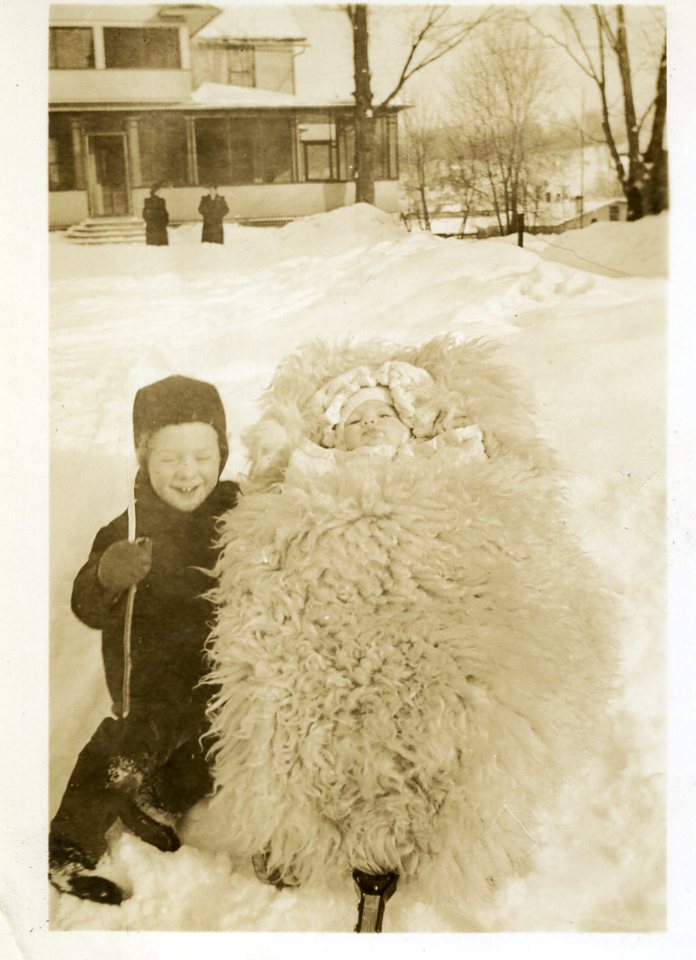

Pierre Lippé et sa petite soeur Francine Lippé couchée et emmaillotée dans une peau de mouton sur un traîneau, 1943. Archives nationales à Sherbrooke, fonds Famille Lippé (P39, S7, SS3, D4). Photographe non identifié.

Le petit Saint-Jean-Baptiste, vers 1945. Le garçon est habillé

d'une laine de mouton pour symboliser Jean le Baptiste, patron des bergers, qui

désigna Jésus comme « l'Agneau de Dieu » dans la tradition chrétienne.

Archives nationales à Sherbrooke, fonds Louis Devost (P65). Photographe non

identifié.

La transformation de l'industrie

Un groupe de gens sur une galerie à Lac-Mégantic, avec de

jolis chapeaux, manteaux et manchons en fourrure, dans les années 1910. Le

dernier à droite dans la deuxième rangée : De Lourdes Lippé. Le dernier à droite

dans la troisième rangée : le vicaire L.-A.-O. Huard. Archives nationales à Sherbrooke,

fonds famille Lippé (P39, S4, SS1, D3, P4). Photographe non identifié.

Comme on le constate, toute la famille porte de la fourrure

et l'apprécie. Toutefois, à partir des années 1980, l'industrie de la fourrure

connaît un déclin

progressif. La prise de conscience

écologique, portée par des campagnes de sensibilisation d'organismes comme

Greenpeace, pousse de nombreux consommateurs à revoir leurs choix.

Parallèlement, les matières

synthétiques gagnent en popularité, perçues comme plus éthiques.

Le boycottage croissant de la fourrure rend son port plus

controversé, mais l'industrie s'adapte. Plutôt que de disparaître, elle se

réinvente à travers le recyclage. Des entreprises spécialisées transforment

désormais les fourrures en coussins, sacs à main, porte-clés, pompons pour

tuques et autres accessoires.

La fourrure demeure un élément important du patrimoine

québécois. Historiquement au cœur du développement économique et des échanges

commerciaux, elle représente un savoir-faire ancestral transmis de génération

en génération. Aujourd'hui, son recyclage permet de préserver cet héritage tout

en répondant aux préoccupations environnementales modernes. Le Québec allie

tradition et innovation, perpétuant ainsi une industrie qui fait partie de son

identité culturelle.

Ces archives vous intéressent? Prenez rendez-vous avec nous

ou venez nous voir!

Archives nationales à Sherbrooke

225, rue Frontenac, bureau 401

819 820-3010, poste 6330

archives.sherbrooke@banq.qc.ca

Sources

BACK, Francis, « Les dessus et les dessous de la mode à

Montréal », Cap-aux-diamants, vol. 32, n° 130, été 2017, p. 15-19, https://www.erudit.org/en/journals/cd/2017-n130-cd03250/86741ac.pdf.

BAIRD, Daniel, « L'habillement à l'époque

coloniale », Encyclopédie canadienne, 16 décembre 2013, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/lhabillement-a-lepoque-coloniale.

BORBOËN, Véronique, « Lecture de la mode et du vêtement

dans le portrait photographique québécois au 19e siècle (1860-1914) », thèse

de doctorat (études pratiques des arts), Université du Québec à Montréal, 2014,

523 p., https://archipel.uqam.ca/10691/1/D2759.pdf.

BOURDAGES, Gaétan, « Le castor de la discorde », La

Société d'histoire de la Prairie-de-la-Magdeleine, 2025, https://shlm.info/articles/le-castor-de-la-discorde/.

DUBUC, Élise et Josée ROBERTSON, « Les Robertson de

Mashteuiatsh », Cap-aux-diamants, vol. 19, n° 76, hiver 2004, p. 26-28, https://www.erudit.org/fr/revues/cd/2004-n76-cd1046045/7302ac.pdf.

FALLU, Jean-Marie, « La tradition vestimentaire »,

Magazine Gaspésie, vol. 53, n° 1 (185), mars-juin 2016, p. 3-11, https://www.erudit.org/fr/revues/mgaspesie/2016-v53-n1-mgaspesie02607/82752ac.

FOOT, Richard, Michelle FILICE, « Traite des fourrures

au Canada », L'encyclopédie canadienne, 1er novembre 2019, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/traite-des-fourrures.

JANDOT, Olivier, « La douce chaleur du poil. Les usages

de la fourrure, entre mode et nécessité XVIe-XVIIIe », Modes pratiques, vol.

2, 2015,

siècleshttps://devisu.inha.fr/modespratiques/398?file=1&utm.

HERSCOVICI, Alan, « La fourrure est-elle encore une

matière chaude même lorsqu'elle est rasée pour être moins encombrante? », Truth

About Fur, 7 mars 2022, https://www.truthaboutfur.com/faq/la-fourrure-est-elle-encore-une-matiere-chaude-meme-lorsquelle-est-rasee-pour-etre-moins-encombrante/?lang=fr#:~:text=Une%20grande%20partie%20de%20la,le%20vent%20et%20la%20pluie.

PROVENCHER, Jean, « Ni or, ni diamant, que de la

fourrure », Cap-aux-diamants, vol. 6, n° 24, hiver 1991, https://www.erudit.org/fr/revues/cd/1991-n24-cd1041843/7755ac.

ROBITAILLE-SAINT-CYR, Françoise, « Une institution à

Québec », Cap-aux-diamants, vol. 19, n° 76, hiver 2004, p. 30-33, https://www.erudit.org/fr/revues/cd/2004-n76-cd1046045/7303ac.pdf.

RUTTLE, Terence, Le classement des fourrures, Ottawa, Ministère

de l'Agriculture du Canada, 1977, 100 p., https://publications.gc.ca/collections/collection_2014/aac-aafc/agrhist/A73-1362-1977-fra.pdf.

TRUDEL, François, « Autochtones et traite des fourrures

dans la péninsule du Québec-Labrador », Le Nord, coll. « Atlas historique

du Québec », Québec, Les Presses de l'Université Laval, 2001, https://depot.erudit.org/dspace/bitstream/005870dd/1/autochtones-et-traite-des-fourrures-dans-la-peninsule-du-quebec-labrador.pdf.

« Comment les Albertains s'habillaient-ils l'hiver il y

a 100 ans? », Radio-Canada, 18 janvier 2020, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1476468/vetements-alberta-1900-vague-froid-extreme.

« Accessoires en fourrure recyclée », Ecogriffe, 2023,

https://ecogriffe.com/collections/accessoires-en-fourrure-recyclee?srsltid=AfmBOoq9Q-vYBo2dSiQmCg40Rbsb3LHeDQqY_1SlLIeRjQxe-PAI4UbB.

« Coussins », Hélénou Tricot & Fourrure, 2023,

https://helenou.com/collections/coussin-en-fourrure-recyclee?srsltid=AfmBOorqIQCg3e1XhZGrUBsl_9JZU0A5V6EG3Q1o3aclfNcaBoOwHVfs.

« Fin de 200 ans de tradition? », Radio-Canada, 2

septembre 2008, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/409664/buckingham-chapeaux.

« Recyclé », Fourrure Deliska, 2025, https://fourruredeliska.com/boutique/index.php?route=product/search&description=1&search=recycl%C3%A9é